ランビックを飲むイベントに参加してきました。

2023/7/30(日)こんにちは。JIMです。

今回は7月14, 15日にボア・セレストさんで開催されたランビックを飲むイベントに参加したときのレポートになります。

ランビックと聞いて、「ベルギーのビールのうち野生酵母を利用して発酵させた酸っぱいビール」という教科書的な説明しか浮かばないような状態で参加したため、注文はお任せだったし初めましてのことばかりでしたが興味の絶えないビールでいろいろとお話も聞けて楽しい時間を過ごせました。

今回はイベントで飲んだ3種のビールについて後日調べて情報を付加させながら書いていきます。

漠然としていたランビックのイメージが味わいやつくり方を知る中で何となくわかったようなそんな体験になりましたよ。

それでは書いていきます。

ボア・セレスト:

https://www.facebook.com/BOISCERESTE

カンティヨン サン・ランビナス

ストレートランビックに南仏のワイン用ブドウを8週間ほど漬けこんだビールです。(使ったブドウはメルロ、シラー、グルナッシュノワールだそう)

鼻先に届く華やかできれいな香りでぐっと期待が膨らみます。口に含むと酸味と渋みがちょうどよくまとまっておいしいです。

口に流れ込む最中、アロマの奥に独特な臭さがあります。これが乳酸やフェノール化合物の香りなんでしょうか。

一瞬でほんのりではありますが内科のにおい?お小水?のようなにおいがしますね。

一緒に生ハムを食べると塩味や渋みを強く感じておいしかったです。(*^-^*)

ちなみにランビナスはランビックとラテン語のvīnus(ヴィナス=ワイン)がくっついてできた言葉らしいです。

参考:

ランビナス説明

https://sugaya-beer.com/item-detail/1435473

ランビナス由来http://bakushuhonpo.chesuto.jp/e156225.html

ラテン語のワインhttps://ja.wiktionary.org/wiki/vinum

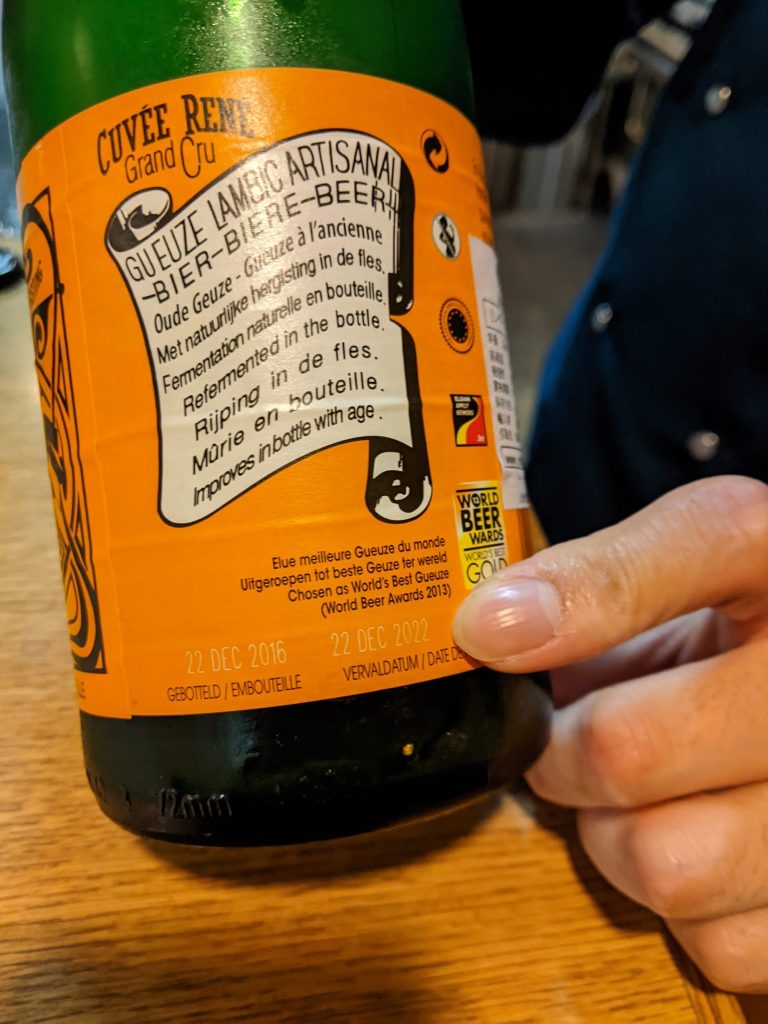

リンデマンス アウデグーズ CUVEE RENE(キュベ・ルネ/クヴェ・レネ)

甘めのアロマ、さぞとろりとした液が口を包み込むだろうと期待して口に含むと、キュッと渋酸っぱい味がサラりと流れていきます。

アロマの正体は熟成樽の木の香りなんだそうです。喉元すぎればなんとやら、口には何も残りません。お酒と思えない末恐ろしさがあります。

アウデというのはオールドの意味で1年以上熟成した商品につけるそうです。

私が飲んだものは2016年製造分でしたがそれでもフレッシュで食欲をそそる酸味があります。

これが10数年熟成すると瓶の底にオリがたまってしまうのでオリを混ぜないように飲むために最後2割ほどは残してしまうそうです。

おいしくなるから待つんでしょうけど、そもそもビールを飲むまでに10年待たないといけないなんて。

こんなにおいしいなら私だったらすぐ開けちゃいますね。(/ω\)

このビールは90年代にアメリカに輸出する際にキュベ・ルネという名前で売り出したそうでリンデマンスのHPには94年から名前をキュベ・ルネに変えたと書いてありました。

キュベはワインの名称によくあるもので本来はワインの発酵槽を指します。そこから転じて一般のワイン自体を指す言葉としても使われていて、「〇〇のワイン」のような形で〇〇には個人名が入ったり、商品のラインナップのためにつけられます。

RENE(ルネ)は創業者の名前からとっていて、このビールはルネさんのワインとなります。素敵な名前ですね!(^^♪

参考:

リンデマンスHP キュベ・ルネ

https://www.lindemans.be/beer/old-gueuze-cuvee-rene

カンティヨン キュベ サンジロワーズ

ドライホッピングしたランビックビールです。

酸っぱさもありますがふわっと枯れた毬花の香りがしてユニークなビールでした。

ジロワーズはサッカークラブの名前で名前の意味は「聖なるジロワーズのワイン」です。

それにしてもベルギービールにもドライホップという工程があることに驚きました。

通常の醸造工程で使用するホップは殺菌効果を目的として使っていて香りや苦みが薄い枯れたポップを使うそうですが、今回味わいを見るにドライホップにも枯れた毬花を使っていそうです。

アメリカのクラフトビールでもドライホッピングの工程がありますよね。苦味はつけずにホップの香りをダイレクトにつけることを目的にしていました。

ホップを入れるタイミングはレシピごとにそれぞれで、よなよなエールで有名なヤッホーブルーイングさんのサイトを見たところ、ドライホップのやり方として一時発酵中のタンクにホップペレットを入れると書いてありました。工程一つとってもそれぞれの国で目的が違っていて面白いですね。(*^-^*)

参考:

サンジロワーズ説明

https://www.belgianbeer.co.jp/products/detail.php?product_id=1698

よなよなの里 アロママシマシのビールに欠かせない「ドライホップ」の話

https://yonasato.com/column/guide/detail/brewery_about_dryhop/

最後に

ここまでランビックイベントに参加した時の感想を書いていきました。

最近ベルギービールについて語る本や現地の旅行記を手に取るようになりまして、読むだけでも想像を掻き立てられて大変面白いですが、実際に自分で飲んでみて味わいを自分の言葉にすることで記憶と結びついてこちらも大変楽しいひと時になりました。

それからベルギービールを飲みながらこれまで飲んできた各国のビールと比べるもの楽しいですね。

例えば上記のドライホッピングの件で調べる中で、イギリスのビール文化にあるカスクコンディション(樽内の二次発酵)でもホップを入れるということを知りました。

二次発酵のために糖分を入れるだけだと思っていたのでこれも驚きでした。

まあでも確かに、カスクに移し替えるのだから防腐剤代わりになにか入れていてもおかしくないですよね。

とするとカスクコンディションで入れるホップは生ホップなんでしょうか、ホップペレットなんでしょうか。それとも枯れたホップでしょうか。気になりますね。(*^-^*)

私の妄想ですが、個人的には枯れたホップを入れていてほしいなぁなんて思います。

それでホップの枯草のような味わいが好評になり、その味わいを引き継いでイギリスのペールエールでは香草感を出している、なんてことがあったなら面白いなと思うからです。

ネットでそういう記事がなかったのでそんな事ないのでしょうけれど、もしかして!なんてニヤニヤするのも楽しいですね。

それから、以前ホップペレットを食べた際にとても苦かった思い出があります。これを漬けこんだら絶対苦くなりそうだと思うんですがどうなんでしょう。

やっぱりちょっとは苦みがついちゃうけど沸騰直前に入れるよりもより青々しさが残るのかな、とレイトホッピングとの差を想像するのもいいなと思いました。

今回はここまでにします。

それでは!Good Drinking!! For Your Good Life!!!(^^♪

参考書籍:

ベルギービール醸造所巡り 東條直子著

ベルギービールという芸術 田村功著

世界ビール大全 マイケルジャクソン著