ベルリナーヴァイセを飲んでビアカクテル用のビールについて考えよう

2023/8/6(日)こんにちは。JIMです。

今回はベルリナーヴァイセについて調べる中で思ったこと、日本でビアカクテル用のビールがあったならどうだろう、と考えたことを書いていきます。

最近ベルギーの酸っぱいビールを飲む機会があり、ドイツの酸っぱいビールであるゴーゼやベルリーナヴァイゼはどうだっただろうと思い返したことをきっかけです。

調べる中で今のビールにつながるものがあったので所感を交えながら書いていきますよ。

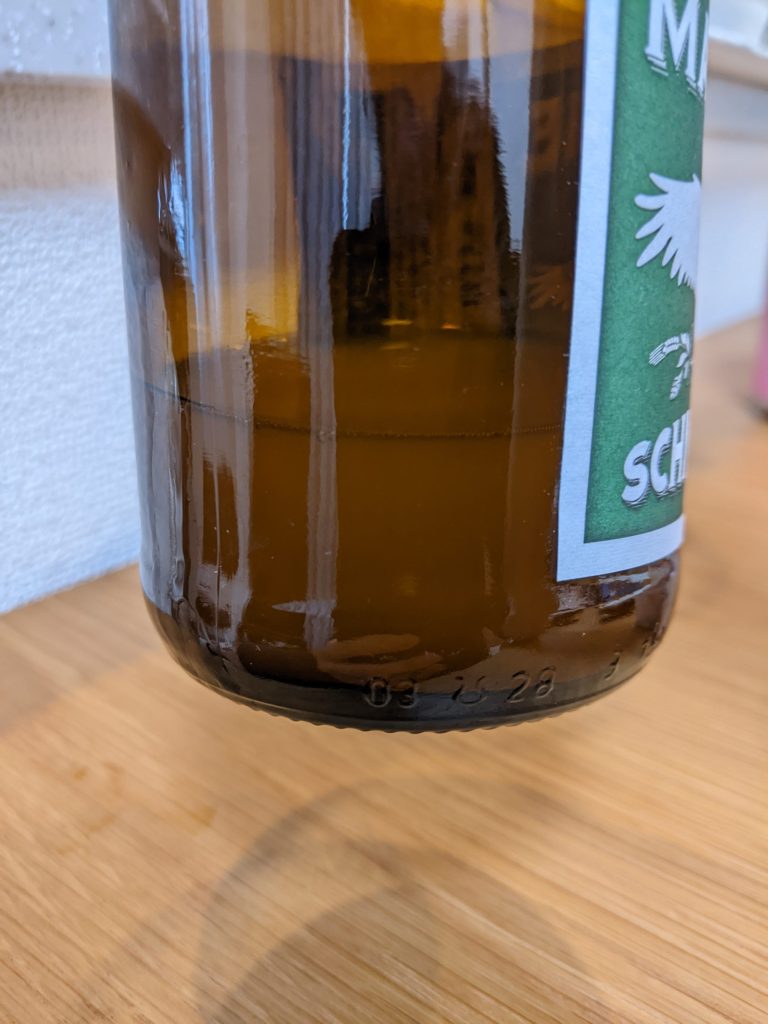

シュネーオイレ ケネディ@ドイツビールバー BAKU‐YA in 神田

酸っぱくて夏にイイ!!

ベルリナーヴァイセとは

ベルリナーヴァイセは16世紀頃からドイツ・ベルリンを中心に作られ始めたビールです。

ビールのベースは”ヴァイセ”とあるように小麦を使用したホワイトエールで発酵時に酵母の他に乳酸菌を用います。

瓶内二次発酵させるためボトルにも酵母が入っており小麦のタンパク質もあってか上記の写真ではヴァイツェンように液中に漂ってビールが霞んで見えますね。

麦芽の香ばしさや甘味は少なく、それ以上に酸味が効いていで酸っぱい余韻が残るビールだと感じました。

19世紀にはドイツ国内の多くのブルワリーが作り、1807年にはフランス、ナポレオン軍の兵士がベルリナーヴァイセに【北のシャンパン】という異名をつけたという逸話も残っているそうですが、今ではドイツの醸造所でも作っているのは数えるほどしかないようです。

逸話の頃のドイツ地域はフランス革命後のナポレオン軍に占領されていた時期と重なります。そのため逸話にナポレオン軍が出てくるんだと思いますが、その後ドイツ(そのときはプロイセン王国)は1813年から周辺諸国と大同盟を結んでフランスに対抗する、という歴史を歩みますからこの逸話もポジティブに捉えて良いものか悩みますね。(/ω\)

ともあれ現代においてこのビールはドイツの原産地名称保護を受けており、ベルリン以外の地域の醸造所には商品にその名前を使わせないくらい大事な特産品なのだと思います。

ちなみにベルリン以外の醸造所がベルリナーヴァイセを売るときはウァイス(Weisse)と名乗っています。(後述の三重県ひみつビールさんでもその形式でした。)

ベルリナーヴァイセの飲み方

ベルリナーヴァイセには飲み方にも特徴があります。以下に3点を列挙します。

1.シロップを入れる

2.底が丸いグラスにそそぐ

3.ストローを使う

これだけ見るとビールじゃないみたいですよね。ビールの本場ドイツでこんな飲み方するんだ、と言う驚きがありました。

実際のビールの画像を見ますと可愛い半円のグラスに注がれた赤や緑のビールはきれいで大変目を引きます。ベルリンの街を彩る素敵な一杯であることでしょう。

さてさて、オンラインでドイツビールを販売しているドイツビールのbier.jpさんの店舗にお伺いしたときに、ベルリナーヴァイセの話をしました。

そのとき一年ほど熟成したベルリナーヴァイセは別の名前で売っているというお話を聞きました。また熟成したベルリナーヴァイセのおすすめの飲み方も教えてもらいましたよ。

曰く、最初は上澄みを注いで飲んでみる。次に底に残った酵母を混ぜて飲むと味わいが変わって楽しめる、とのことでした。

実際に試してみると上澄みは麦芽の甘みがほぼなくキツめの酸っぱさと渋さを感じます。

一方で酵母を混ぜたビールは酸っぱさが控えめになりもわりと舌を流れます。

何だか言いようのない風味で味はとうとうわからなかったです。まだ酵母に対しての味のアンテナがないですね。(^^)

シロップを入れるという話は出ず、伝統的なベルリナーヴァイセにはシロップを入れないけど現代は入れるのか、とちょっと混乱してしまいました。

シュネーオイレ マレーネ

19世紀の”北のシャンパン”と呼ばれていたベルリナーヴァイセを復活させたブルワリー。

濃いめの黄色できゅっと酸っぱい!沈殿した酵母を混ぜるとまろやかになります。

日本にもベルリナーヴァイセはあるのか

日本の醸造所でもウァイセを作ってるところがあります。

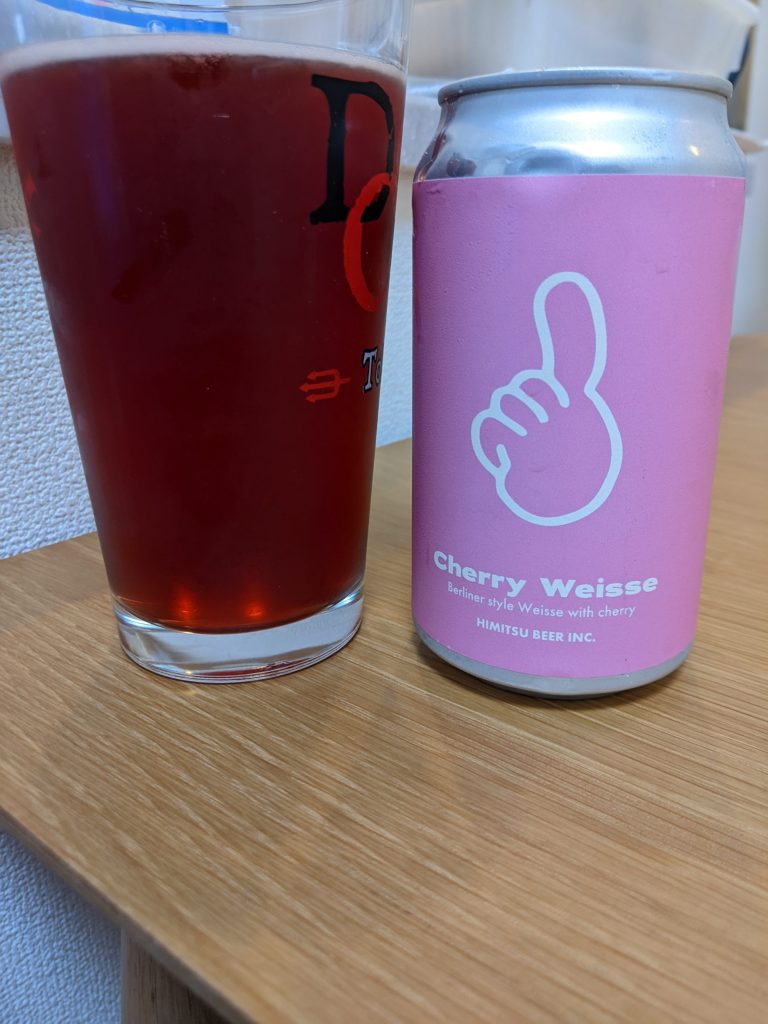

私が飲んだことあるのは三重県のひみつビールさんが出しているチェリーウァイセです。

このビール、甘酸っぱくてすごく美味しく飲めます。麦のうまみも少しありつつ果実の酸味と風味がしっかりあります。

呑み口も軽く日本人でも飲みやすいように工夫されているのかなと思いました。\(^o^)/

ひみつビール:

https://ambeer.stores.jp/items/64645c62af1f4a002ba83397

ひみつビールさんのビールではすでにフルーツを使って二次発酵させたものでした。

ビアスタイルガイドライン(2022年度版)を見ますと、61.スペシャルティ・ベルリーナスタイル・ヴァイセ に該当すると思います。

既にフルーツを使っているので甘みがあり、シロップを入れる必要はありません。

一方でジャーマンスタイルのサワーエールのうちフルーツなどその他の原料を使わない場合は 60-B.トラディショナル・ベルリーナスタイル・ヴァイセ に該当します。

ビアスタイルの定義をパッケージングするまでとするなら、飲む直前にシロップを入れるかどうかはビアスタイルとは無関係と思います。

そうするとシロップを入れるという行為はカクテル的な要素なんですかね。それとも後入れシロップも原料に含まれるんでしょうか。個人的には前者のカクテル的な要素何じゃないかな、と思っています。

何でも缶にパッケージングして商品化してしまう流れと逆行しますが、飲み手に飲み方を創造させるアソビのあるビールがあってもいいなと思います。

そんなわけでビアカクテル用のビールを造るとしたらどうするだろう、どんなレシピが考えられるだろうか、と考えてみたので以下に書いていきます。(*^^*)

ビアカクテル専用のビールを考えてみよう

もし日本でも現代のベルリナーヴァイセのようなカクテルを前提としたビールをつくるなら、まずベースとなるビールから考えてみます。

ビールの作りはホワイトエール、酵母の他に乳酸菌を使用する。もちろん小麦を20%から30%使います。

甘いカクテル用を想定しているのでブリュットビールのようにできる限り麦の甘みをなくして酸味とアルコールに焦点を当ててバランスを調整します。小麦のフレーバーがサワーのトゲトゲ感を調和します。

もちろん日本の原産地名称保護である地理的表示(GI)保護制度に申請したいですね。僭越ながら場所は東京、個人的に名称は、【ジパング・ヴァイセ】なんかがいいんじゃないでしょうか。

続いて、ビアカクテルの提案です。

先程考えたビアカクテル用ビールのことを 新・酸っぱビール とします。

提案と言ってもビールもないので完全に妄想で全く試してないですが、あったらいいなを4つを書いていきます。(レッドアイのようにビールにプラス”なにか”を足す形式です。)

- 乳酸菌合わせ

乳酸菌飲料(飲むヨーグルトやカルピス)✕ 新・酸っぱビール

乳酸菌で合わせると良いと言われてますよね。酸味の強いカルピスソーダになればいいなと思います。原液を入れてソーダで割る感覚でビールを入れる、もしくはカルピスソーダとビールでもいいかもしれません。

2.クリームとの出会い

アイス✕メロンソーダの✕新・酸っぱビール

大人のメロンクリームソーダみたいな感じで飲んでみたいです。本場ベルリンに合わせてストローで飲みたいですね。

ベルリナーヴァイセを飲んだときロールケーキのクリームとの組み合わせが美味しかったので試したい一品です。

3.王道の組み合わせ

フルーツポンチ✕新・酸っぱビール

これ東洋のサングリア、昭和レトロな脚付きグラスに注いでクラッシュアイス何かも入れちゃって暑い夏にぴったりな気がします。

4.クラフトコーラ風

バニラエッセンス✕はちみつ✕スターアニス(八角)✕シナモン✕新・酸っぱビール

これはうまいでしょう。スパイスをダイレクトに入れるもよし、砂糖水と一緒に少し煮立たせてシロップにして入れるもよし。オレンジやレモンの風味はホワイトビール由来でほのかに香るでしょう。

しょうがやカルダモンなどスッとする香りをつけるなら少し煮立たせたほうがいいのかな?とにかく何杯でも飲めそうです。\(^o^)/

最後に

※ここからは個人の感想になります。あしからず。

プロフェッショナルの方が提供するビール体験に感動してビールが趣味で良かったと思うことがあります。

品質の良さはもとより、作り出された空間に浸れることも良さの一つでしょう。

そのビール体験を頂点としてその逆を考えていくと反対にいるのがRTDだと思います。(チューハイとかです)

缶を開けたらすぐ飲める、というのは気軽さがあってアルコールを販売するのにアドバンテージと思います。購入から最短経路で胃に収まるので買いやすいからです。

しかしそれだけ簡略化されていたらお家でできることはお気に入りのグラスに注ぐくらい、そこから飲む人がその飲み物に纏わる自分だけの物語が起こそうとするならば、シチュエーションや時代、その日の気分に起因したものになるでしょう。つまり酔えれば良くてビールじゃなくても問題ない気がします。

あえてビールを買う、そして飲むまでのプロセスに自ら手を加えなきゃいけないがそのひと手間が苦でなく味わいの変化を楽しみにできる、その中で生まれる体験がビール文化の一端になったらいいなと思う次第です。

それでは今日はここまでにします。

Good Drinking!! For Your Good Life!!!(^o^)