チェコのダークラガーを飲んで黒いラガービールについて知ろう!

2024/11/16(土)、こんにちはJIMです。日に日に朝晩の寒さが増していますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。

今回はベアレン醸造所のオンラインショップで注文していた秋の頒布会2024の10月分のビールが届きまして、その中でも楽しみにしていた『チェコダークラガー』を飲んでみたのでその成り立ちや味の感想を書いていきたいと思います。

それではどうぞ!\(^o^)/

ダークラガーについて概要

ダークラガーとは、下面発酵酵母で作られたビールのうち麦芽をローストして作ったダークモルトを使い、より黒色を出したビールです。

後をひかないホップの苦みと香り、ダークという名の通り色味が暗くコーヒーのような焙煎風味と麦芽の旨味を一度に味わえる味わい深さが特徴です。

ビアスタイルガイドライン2404では49.インターナショナルスタイル・ダークラガーに類するビールになります。

このスタイルはヨーロピアンスタイルダークラガー、アメリカンスタイルダークラガーに分けられます。その中でもチェコダークラガーはヨーロピアンスタイルダークラガーにカテゴライズされるでしょう。

見た目はドイツ南部バイエルン発祥のシュバルツと似ていますがガイドライン上は別のビールです。

個人的にはガイドラインの文中にある『ヨーロピアン・ダークラガーはモルトの甘味とホップの苦味のバランスがすばらしいビールである。』という一言が好きです。

ホップとモルトのバランスが取れている、という表現は見かけますが『バランスが素晴らしい』という表現が用いられているのは私が確認した限り49-Aヨーロピアン・ダークラガーだけでした。

このスタイルだけ特別なのか、はたまた編纂者の中に無類のダークラガー好きがいて差し込んだのか。。想像はここまでにして実際の味わいについて書いていきたいと思います。\(^o^)/

ビアスタイルガイドライン2204:

https://beertaster.org/beerstyle/2404_detail/2404_049.html#j049A

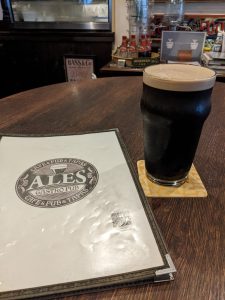

ベアレン醸造所 チェコダークラガーの感想

うまいです。もっちりとした泡を避けて一口、口に含むと甘みは少なめで焙煎度の高い麦芽の風味と若干の渋みがあります。

ホップの品種の記載はみられませんでしたがおそらくザーツホップを使われていることでしょう。アロマ、フレーバーともに甘みが少ない分キリッと締まった味わいですね!

定義にある通り、苦味は感じますが後は引かず焙煎香と共存しています。このあたりがモルトとホップのバランスの素晴らしさなのでしょう。(^o^)

それから写真にある通りろ過、無ろ過の飲み比べをしました。ろ過しないことによって残る酵母由来の風味を感じられて嬉しかったです。

チェコのビールでみられる、ローレベルで許容されるダイアセチルの風味がこれなのかなぁ、なんて考えていました。個人的にはろ過した方が好きでしたね。笑

次にチェコビールを飲んでいる中で気になった『バリング度』について調べたのでそちらを書いていきます。

チェコのビールにあるバリング度表記について

チェコのレストランではメニューに記載されたビールの横にバリング度という度数表示(例 : 10°)があるそうです。

麦汁の初期比重をもとにした数値だそうで例えば、バリング度10°だと、アルコール度数が4%ほどになります。

これと似たものとして、ビアスタイルガイドラインにはプラート度という数値が記載されてあります。これは°Plato(プラトー)という麦汁中の糖と溶解固形物の濃度を示すもので麦汁の屈折率を数値化したもの(単位は °P)です。

バリング度の単位も角度を表す” ° ”なので関係ありそうですが正確なことは分かりませんでしたね。

なにかヒントはないかとチェコのブルワリーのサイト(ベルナルドファミリー醸造所)を見てみました。分かったことは以下三点です。

・バリング度表記のビールは麦芽100%であること

・商品名として最後につけられること

・バリング度が大きくなるにつれてアルコール度数が高くなり味わい深くなること

そしてどうやら淡色ビール濃色ビール、関係なく同じ基準が使われているようでした。

ちなみにドイツビールで有名なクロムバッハ醸造所のEKU28、こちらの数値も発酵前の麦汁のエキス含有量から来てるそうで、似たものを感じますね!\(^o^)/

ここからはバリング度について個人的な感想を書いていきます。

この表記は飲み手からすると麦芽の使用量を担保する意味合いを持ちつつ、料理のお供にビールを注文する際の味の指標になると思います。

また、ブルワリーからすると商品名に数値をつけることで暗にビアスタイルを提示しつつ、原料や製法へのこだわりをアピールできるもののように感じました。

ホップの組み合わせによるバリエーションを重視する現在の潮流にあって、麦汁の含有量もとい麦芽の使用量がビールの骨格を示すバリング度は日本などでは使用されにくいかもしれません。

それほど多くのバリエーションが出せるわけでもなく商品名の後ろに数値がつくという習わしも窮屈に感じると思うからです。

ただこれがビールの基準として定着したチェコには、ナショナルビールの軸として麦芽主体で苦味付のノーブルホップと地元の水を使うという確固たる意志があるように感じました。

具体的には、バリング度表記されたビールには麦汁のエキス含有量とアルコール度数に正の相関関係があり、アルコールは麦汁内の糖からつくられるわけですから出来上がるビールの糖度はスタイルの枠を超えてどのビールも揃ってくるでしょう。

そうなるとそれらのビールの根幹には、例えばですが、甘味控えめでホップの風味を明確に感じさせつつ麦芽の使い方で旨味を引き出すというテーマに沿っているということになりますよね。

なんだか縛りのある表記に見えて実は一つに決めない懐の広さがそこにはあるのかもしれません。(^o^)

※上記感想は個人的意見ですのであしからず。

以下、参考です。

水質測定機メーカーハンナインスツルメンツHP(プラトー電子計量器販売ページ):

チェコ ベルナルドファミリー醸造所HP(私たちのビール_生ビール一覧):

https://www.bernard.cz/cs/nase-piva/cepovane

ドイツビールの通信販売bier.jp (クロムバッハ醸造所 EKU28):https://bier.jp/itemdetail/Ax116i

チェコ・ビール・モルト協会(チェコビール2024テイスティングコンテストの結果記事):https://ceske-pivo.cz/oceneni-nejlepsi-svetly-lezak-ziskava-radegast-ryze-horka-12

最後に

このスタイルに興味を持ったきっかけは、2023年に鹿児島旅行に行った帰りの空港のANAショップで買った霧島高原ビールのボヘミアンガーネットというビールでした。

このビールの色味、口当たり、後味のいずれも好みで、また飲みたいという思いがありました。(注 現在霧島高原ビールのHPを見ると、ガーネットはダークピルスナーと書いてありました。スタイルを変えたのかもしれません。)

今年に入って、ビアスタイルを確認したり九州オクトーバーフェストでも熊本クラフトビールのダークラガーを飲んでみたりして濃色ビールの知識と理解を深めてきました。

これから寒くなる時期ですので鍋をつつきながら濃色ビールを飲めたら楽しいだろうなと思います。また買ってこなきゃですね。笑

それでは今回はこれで終わりにします。

Good Drinking!! For Your Good Life!!(^o^)