2025年 夏の活動報告

2025/8/9(土)こんにちは、Jimです。皆様どのようにお過ごしでしょうか。

暑い日が続いていますね。夏至を過ぎて日の入りが早まっているなと実感しています。

夕方になれば暑さが落ち着くので散歩にはちょうど良くて夏の風も悪くないなぁなんて思ってます。

今回は夏の活動報告になります!日々のビア活の小休止として楽しんでもらえると嬉しいです。それではどうぞ。\(^o^)/

パン型を使ってラウンドパンを焼いてみたよ!

ラウンドパン、皆様はご存知でしょうか。丸い形にふわふわの生地、YouTubeのショート動画で見つけてしまった私がパン型を手に入れるまでそれほど時間は掛かりませんでした。

手で丸めると膨らみが足りずぎゅっと詰まったパンになっていたのですが、型で焼くと外はカリカリ、中はふんわりと焼けていて最高でしたね!

また、今回はラウンドパン用のレシピを参考に強力粉270グラムに対してバター10グラム(いつもの1/4)で作りました。トーストすると中のふんわり生地がカリカリに焼けるのでその点も良かったです。\(^o^)/

ラウンドパンのパン型は洗ってはいけないとのことで最初に空焼きをしたり、パンを焼いた後は溝に詰まった生地を取り除いたりメンテナンスが必要です。ちょっと面倒ですがおいしさのためには手間が必要ということですね。(^o^)

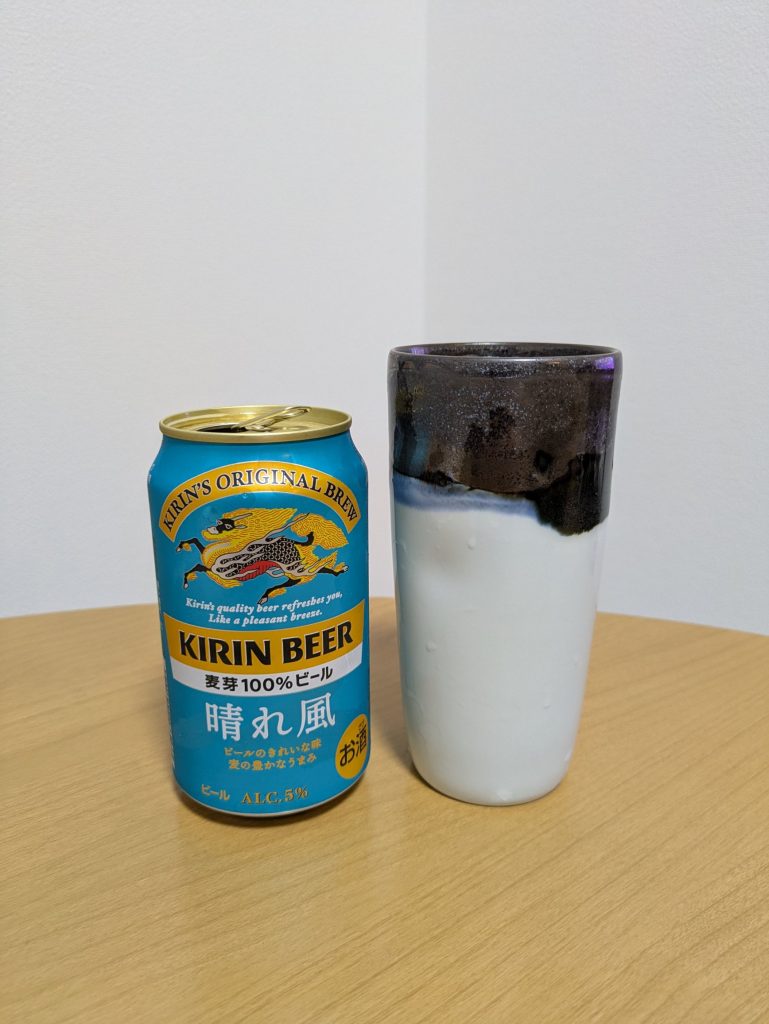

陶器のコレクションが増えています

最近暑さのせいか財布の紐が緩んでいまして食器が増えています。

特に妻が陶器にご執心でして、陶器作り体験を皮切りに有田陶器市に行ってみたり天神で行われていた波佐見焼のイベントに行ってみたり。(^^)

行けばなにか買っちゃうわけでお皿が増えているというわけです。

日頃から戸棚の最上段を占めるビアグラスを減らせという趣旨の小言を言われてグラスを棚から出しては戻す日々を送っていました。

が、こうしてお皿が増えることで『お互い様』になるので、相対的に私のビアグラスの肩身の狭さを補ってくれる強い味方なのかも。そう思えば必要経費ですね!(T_T)

漬物入れとして

活躍中です。

広い!

アレンジライスとカレーを合わせてみた

日頃からカレーのポッドキャストを聴いています。その中で気になったことを取り上げますね。

カレー用のライスには『バリエーションライス』、または『アレンジライス』なるものがあるようです。

サフランで香りと色を付けたサフランライスや洋食で見かけるバターライスといったものはメジャーですよね!

一方でインドにはクミンを使ったジーラライス、ヨーグルトを使ったカードライスなど幅広いアレンジがあるそうで、知らない世界にウキウキしてる今日このごろです。

さて、日本にも混ぜ込み、炊き込みの文化は昔からありますよね。

ちらし寿司やかしわ飯がメジャーどころかと思いますが、その他に”米の節約” に焦点を当てて分類する『かて飯』という言葉があることを知りました。

令和の米騒動の乗り切る術として各地に文化として残るかて飯を知って作って楽しみながら乗り越えられたらと思うわけです。

そういうわけで、今回はかぼちゃご飯に無印のカレーを合わせて食べてみましたよ。

かぼちゃとバターで美味しいご飯に辛いカレーがマッチしていました!

見た目にもいい感じなので良かったら作ってみてね!\(^o^)/

かぼちゃバターご飯のレシピはコチラを参考にしました。

https://oceans-nadia.com/user/593208/recipe/468869

バリエーションライス:(ハウス食品HP)

https://housefoods.jp/data/curryhouse/cook/lesson/rice.html

かて飯(Wikipedia)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8B%E3%81%A6%E9%A3%AF

カレー三兄弟のもぐもぐ自由研究

#168 カレーに合うアレンジライス、どんな種類があるっけ?

エクスポートビールについて調べてみた

福岡に醸造所のあるブルーマスターのエクスポートIPAというビールを買いました。そこでエクスポートビールってなんだろう?と思い、ジェミニ先生(生成AI)にいろいろ聞いてみると面白い内容でしたのでまとめた結果をここに残します。

※ジェミニ先生の回答を基に自分なりにまとめています。間違いがありましたら優しくご指摘ください。m(_ _)m

=================

エクスポートビールは、19世紀後半ドイツ帝国の樹立により鉄道インフラが整備され工業化が進むドイツで造られ始めたビールです。

産業革命が進むヨーロッパに置いて生み出された製品は海外まで市場を広げていきました。ビールも輸出のために長距離輸送に耐えるように作り出されたのがエクスポートビールです。

醸造された土地によって3種類(ドルトムント、ミュンヘン、ウィーン)に分けられますが共通点として、品質劣化防止のため高アルコールであることまたビール液がクリアであることが挙げられます。

当時ビールをクリアにする(清澄化)標準的な方法はラガーリング(長期低温熟成)でした。

時を同じくして、(19世紀後半に)アンモニア冷凍機が発明されて通年でラガーを醸造できるようになりますから最新の技術導入により副次的にクリアなビールが世界に輸出されていたことでしょう。

また同年代に低温殺菌技術や酵母の純粋培養も確立していますので、より一層長期輸送に耐えうるクリーンなビールが安定的に供給されていたことになりますね。

続いて輸出について、当時の輸出先は主にアメリカ、ブラジル、オーストラリア、またイギリス領のインド、南アフリカ(ケープタウン)でした。

鉄道で港湾都市(ハンブルグ等)に運ばれ、蒸気船を使って2週間から1カ月の船旅を経て輸送されました。

各地では現地の駐在員や入植者、ドイツ系移民が主な消費者となっていたようです。

18世紀からビスマルク主導で国力の増強を図ってきたプロイセン、もといドイツですが軍備強化のための輸出政策とビールの輸出量増大の関係が分かる資料は残ってないそうで、自由経済の原則により国内の競争激化に伴い国外に販路を求めた結果と考えてよさそうです。

ドイツ帝国の樹立前、プロイセン内の各領国の関税撤廃などビスマルク主導の政策により流通が改善されたことも競争が激化していたことの要因の一つにあるのだろうと思っています。

=================

いかがでしょうか。ここまで調べてみてエクスポートビールは当時の科学技術の粋を使って生み出された新しいビールであり、大量生産が可能になって工業化したビールの第一号だったのでは?、という驚きとワクワクがありますね!

調べる前は『ビールは煙突の見える場所で飲め』と言っていたころからヨーロッパ内の領国間の交易が発展してビールが交易品になったこと指してエクスポートと呼んだ、なんて想像していましたが実際はこれほど大掛かりだったとは。

調べがいがあったなぁと満足しております。(^o^)

ここまで知ってエクスポートビールに二つ名をつけるなら、

過去の技術革新を伝える生き証人『ビール界のシーラカンス』

過去の技術革新の象徴『ビール界のSL』

こんな感じでしょうか。愛称あれば愛着も湧きます。さあどんな味だったか気になってきたあなた、次に見かけたら買って飲んでみてくださいね。

私の方で提唱した二つ名、気に入った方がいましたらご自由にお使いください。\(^o^)/

最後に

ここまで夏の活動報告でした。

あまりビールと関係ないことをつらつらと書いてまいりましたが、ここまで読んでくれてる方に感謝です。(^^)

ここだけの話、カレーのポッドキャストにはお便りを送っていて先日読まれたので凄くハッピーな気持ちで毎日を過ごしています。

次はどんなお便りを送ろうか、そんな事を考えつつビールのネタも探し中です。

例えば福岡地下鉄空港線とその沿線にあるビール屋巡り旅とか!日程調整して今年中にいけたらうれしいなぁ。

それでは今回はここまでにします!

Good Drinking!! For Your Good Life!!(*^^*)