2025年 秋の活動報告

2025/11/9(日)ご無沙汰しております。Jimです。皆様どのようにお過ごしでしょうか。

最近なんだか一気に秋めいてきまして、衣装ケースから長袖のトレーナーを引っ張り出して着ています。

今回は秋の活動報告のレポートになります。ビールとは直接関係ない話題ですが、よかったら読んでいってください。(^^)

ミドリストアでサオジカレーを食べてきました!

西鉄天神大牟田線の大橋駅から徒歩5分程のところにあるミドリストアというお店で食べたカレーがとても美味しかったのでここに記録します。

このお店ではサオジと呼ばれるカレーを注文しました。サオジとは、インド中央部にあるマハーラシュトラ州ナーグプルで食べられているスパイシーでオイリーなカレーです。

お肉がメインでルーの中に鎮座していますね!しっかりと煮込まれていてスプーンでほぐして食べられます。

ルーは油分が多く味が濃いようにみえますがチャパティ(写真の右下にあるクレープ生地のもの)につけて食べると塩分はちょうどよく見た目ほどくどくないのが不思議です。

お米はジーラライス(クミンの香り付けご飯)でしょう、単体でも香りが立って大変美味いですがカレーとの相性も抜群でした!

インドで食べられるアレンジライスの一種として言葉だけ知っていたのですが、実際に食べることができて新鮮な気持ちでしたね。(^o^)

それから横に添えられたレモンと生の紫玉ねぎを途中で囓ると、とてもジューシーでこちらも新鮮でした!

前情報では結構辛いという話でしたが私にとってはちょうどよく、今回はチキンだったので次はマトンを食べてみたいですね!\(^o^)/

公式サイト:

https://midori-store.stores.jp

サイラー本店に行ってきました

福岡のローカルパン屋さんであるサイラーに行ってきましたのでここに記録します。

ここはオーストリアでパン職人だったアドルフ・サイラーさんが1944年に開いたパン屋さんです。

ここのパンはとても美味しくて福岡県民の心を掴んでいるんですね。

その中でもプレッツェルは絶品とのことでプレッツェル大好きな私は一度食べてみたいとお店に赴いた次第です。

店内にカフェを併設しているので朝ごはんがてらコーヒーとスープとパンのセットを食べてみました。

パンをちぎって一口食べると、外はカリッと中は柔らかでどこか素朴な味わい。パンの中の気泡がとても細かく、スープに浸すとしっかり吸ってくれますね。

私が注文したのは牛の旨味が強いコンソメスープでした。スープを染み込ませたパンを一口食べるとパンの内側が舌で崩れるようにほろほろなのに対してカリカリの外側はしっかりと噛んで旨みを味わう事ができます。一口で皆さんが通う理由がわかりましたね。\(^o^)/

持ち帰ったプレッツェルにはバターが挟んでありました。こちらは硬さはあるものの食べやすく、以前食べたもっちりしたプレッツェルとは違いスナック菓子のように固く焼き締めた食感でしたね。こちらのほうが長期保存に適してるんだそうですよ。(*^^*)

ちなみに、別店舗のサイラー友岡店ではオーストリアのビールであるZillertal(ツィラタール)が置いてありました。2009年から日本でも流通するようになったビールで、なかなかお目にかかれないレアビールに感動しましたね!(^o^)

その時は妻にいい顔をしてビールを買い損ねてしまったので今度一人でこっそり買ってこようと計画しています。(^^)

余談ですが、先月10月17日から行われていた福岡オクトーバーフェスト2025の出店の一つに千鳥屋本舗という福岡の和菓子店があり、ブースでプレッツェルを販売していました。

サイラーさんが訪日したのはこの千鳥屋に就職したためであり、その千鳥屋がプレッツェルを販売していたので、サイラーのプレッツェルなのかな?とか、レシピが一緒なのかな?なんて繋がりをあれこれ妄想しながらビールを飲んでいましたね。(^o^)

公式サイト:

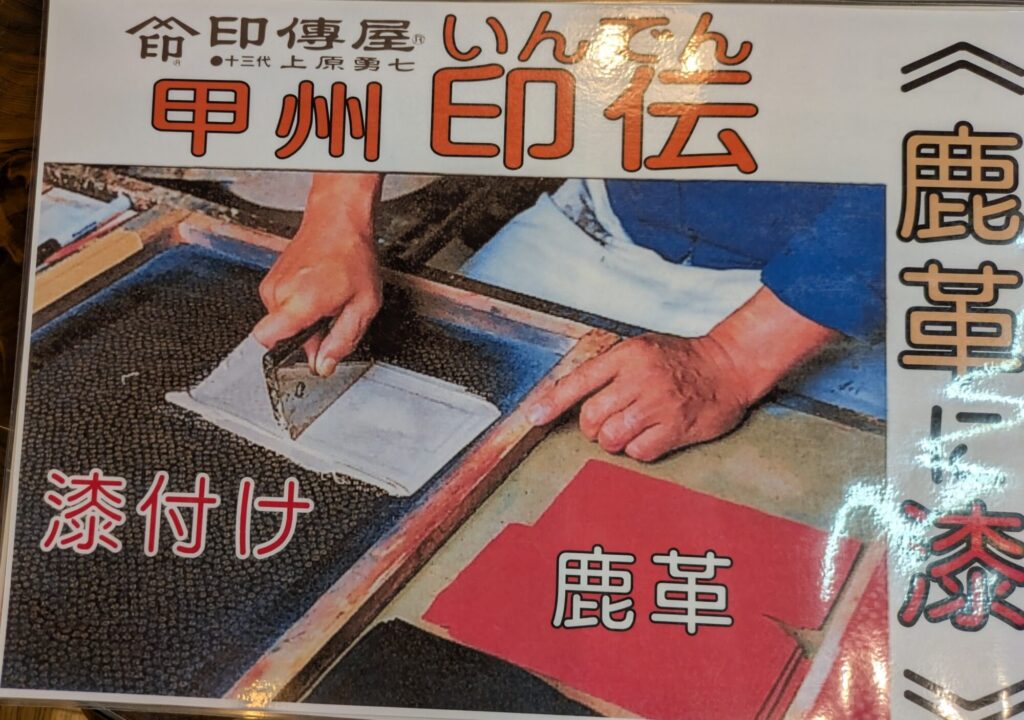

甲州印伝について調べてみました

甲州印伝、皆様はご存知でしょうか。

江戸時代から続く鹿革を使った工芸品で、見た目の良さはもとより鹿革の質感、手触りの良さが素晴らしい日本の伝統的なレザークラフトです。

はじめに鹿革の工芸品が日本に渡来してから現代に至るまでを遡ってみましょう。

記録として残っている最古のもので言うと、西暦720年、奈良時代に書かれた日本書紀に「鹿革に型紙当てて燻すことで文様をつける」という技法について記載が残っています。

また743年、聖武天皇の命により建立された東大寺の正倉院には聖武天皇の御遺愛品が献納されていて、その中にも鹿革の工芸品があるのだそうです。

そこから数百年続く武士の世の中で、鹿革は耐久性が必要な武具や馬具の材料として使用され国内の加工技術は着実に高められてきました。

江戸時代、南蛮渡来の品の中にインド更紗(サラサ:木綿の布に草木や幾何学文様を手描き、木版または銅版で写し描きした工芸品)があり、国内でも同じような工芸品を作れないかと試した中で生まれた一つが印伝(印度伝来の略)です。

その作り方は、古来から伝わる技法(燻べ:ふすべ)と更紗の技法を基に漆を使って鹿革に模様を描き出すという技術の融合によって生み出されています。

700年代から1000年以上の時を経て2025年に残る工芸品、なんだか悠久の時にロマンを感じる30代なのでした。(^o^)

さて、福岡にも甲州印伝を取り扱うお店がないか調べてみると地下鉄空港線沿いの姪浜駅が最寄りのお店「民藝・工藝の館 どいざき」さんがありましたのでそちらに伺ってみました。

店内には印傳屋というメーカーの財布や名刺入れ、メガネケースなどが並び今年の新作も取り揃えてありました。

新作はシックな紺の生地に緑の配色というビジュアルが良くて、光の当たり方で見え方も変わるので写真より現物の方がかっこよく見えます。

武具を彩った時代から、工芸品でありつつ現代の感性を取り入れて新作が並ぶっていいなぁと眺めていました。

今回、”革婚式”、”印伝” という言葉を教えてくれた妻に、がま口の小銭入れをプレゼントしましたよ。彼女の好きな蜻蛉柄です。トンボは江戸時代からの縁起物、五穀豊穣、勝負強さの象徴です。

買ったばかりは濃紺で落ち着いた色合いですが何年も使っていると鹿革が起毛してきて風合いも変わり、手に馴染んでくるんだそうです。楽しみですね!\(^o^)/

日本伝統文化振興機構:

鹿革と漆が織り成す細密画~甲州印伝

https://www.jtco.or.jp/tradition_report/?id=14

宮内庁ホームページ:

正倉院の由来

https://shosoin.kunaicho.go.jp/about/history

文化遺産オンライン:

幾何学文様更紗(インド更紗)

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/607870

最後に

今回は、秋の活動報告としてビール以外の内容で書いていきました。いかがだったでしょうか。

個人的には新しい知識を吸収できて、調べたことや考えたことを自分なりの言葉にできたので満足しています。

今年はカレー、パン、工芸品の3本柱でだいぶ趣味がはかどっていますね。その分ビールにかける時間が減っていますが、ここで得た知識がよりビールをおいしくすることを知ってますのでむしろプラスなんだと思います。(^o^)

それでは今回はここで終わりにします。

Take care Take a beer, To what you wish To good days!!\(^o^)/